编者按:目前,我国生殖医学中心正在大力推进胚胎植入前遗传学诊断的普及,以减少某些重大疾病的发生。虽然胚胎植入前遗传学诊断在全球范围的增长速度十分缓慢,但在中国却呈现爆发式发展。为什么胚胎植入前遗传学诊断在中国发展迅速?近日,Nature期刊发表长文,深入探讨了我国PGD的发展历程及现状。下面,就跟随小编一窥究竟吧! |

和乔杰预约采访时间非常不容易。早上七点半,乔杰所在的生殖医学中心外,排队的人群已经堵到了门口,沿着街道排了大约80米。此刻,她的研究团队中约50名医生正在讨论一些近期的研究结果,北京医科大学第三医院院长乔杰此时还在进行一个晨会。

当她终于出现在记者面前,便直截了当地将话题转到“加强人们对植入前遗传学诊断(PGD)的认知”中。PGD这一诊断技术可以帮助接受体外受精(IVF)的夫妇,避免将可能致病或致残的遗传变异传给下一代。乔杰一般不接受采访,但是她担心目前人们还没有尽快获取关于PGD的信息。“如今,越来越多的疾病可以避免,但如果不立即实行,就会在下一代身上出现。”

早期实验表明,CRISPR等基因编辑技术将来可能实现在胚胎植入前进行致病突变的治疗。但是对这类技术还需不断改进,且获得监管部门的审批还需要多年时间。PGD已经帮助了数千对夫妇,虽然PGD在全球范围的扩增速度十分缓慢,但在中国却呈现爆发式发展。

如今,我国实行PGD的条件已经十分成熟。遗传病给人们带来了沉重的压力,残疾人得到的支持也非常少,在宗教和道德方面对PGD的“反击”几乎是不存在的。此外,我国还放宽二胎政策,年长夫妇的生育治疗需求随之上升。与孕妇年龄相关的染色体异常产前遗传筛查已经在全国普及,很多人都将这视为普及PGD的前兆。

虽然我国采取这种诊断方式的时间稍晚于欧美,但是我国的生殖专家一直在追求一种更为积极、全面且系统的使用方式。我国政府一直都做着长远考虑,在过去的十年中,我国加大力度向人民提供高质量的医疗服务,目前的五年计划也涵盖了生殖医学,包括PGD,这正是乔杰一直努力研究的领域。我国研究人员也正在探索可能在中国人群中适合PGD筛查的各种疾病突变。包括乔杰团队在内的国内诸多研究团队,都拥有着完备的设备,并加大力度提升技术水平,提高人们的意识,并努力降低费用。

目前我们还无法获得综合数据,但是从几家主要PGD供应商公布的数据可以发现,我国对于该技术的使用情况已经超过了美国,而且增长速度是美国的五倍,仅仅在乔杰的临床研究中心每年进行的PGD检测数量就已经超过了整个英国。

康奈尔大学医学院的华裔生殖生物学家徐康普说:“从中国过去十年的发展来看,他们可能开始考虑消灭这些疾病了。”

这些系统的工作却向生物伦理学家提出了一些难题。有些人担心推动消除残疾的这个行为会贬低残疾人群的生命。此外,PGD检测的费用和适用范围也引发了另一个隐忧,遗传特征可能加深贫富差距。另外,这一领域还可能出现人们对某些非疾病特征的选择,例如智力和运动能力。但是在中国,即使我们会考虑这些问题,但更多人关注的还是PGD的好处。乔杰谈道:“虽然存在道德问题,但是能够消除某些疾病,我认为对社会是有好处的。”

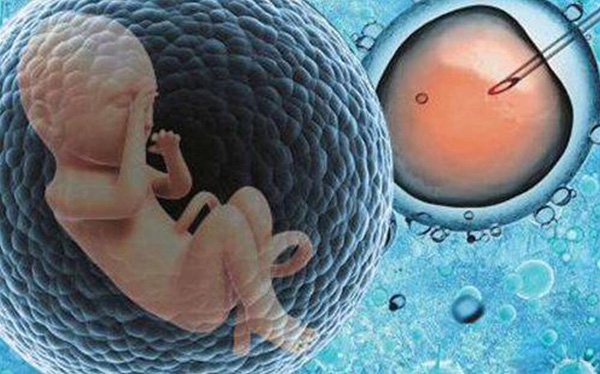

图:中国医院正在开创胚胎检测新方法

PGD的兴盛时期

英国医生们在30年前开创了PGD技术,最初是为了帮助对某种主要影响男性的疾病进行遗传携带者筛查。得益于PGD检测,父母能够有选择性地生育女孩。诊断过程包括从IVF期间产生的胚胎中移除一个或多个细胞,然后利用多种技术检测染色体的结构和数量,甚至单个基因的序列。通常,医生会舍弃掉不合格的胚胎。

但是由于PGD检测的安全性还是不确定的,而且需要警惕其滥用的可能性(例如在我国选择性地生育男孩是违法的),我国政府仅限于一些授权医院进行这项检测。截至2004年年底,全国仅有四个研究中心获得了相关资质。而到了2016年,这一数量增加到40个。

目前,人们对PGD的需求十分庞大而且在不断增长。乔杰的研究中心在2016年进行了1.8万例IVF手术。根据相关记录,长沙中信湘雅生殖遗传医院在2016年也进行了4.1万例IVF手术,几乎是美国全年数量的四分之一。我国去年公布的二胎政策也引起了IVF数量的急剧增长,这个政策导致大量的高龄女性寻求生育治疗。此外,另一个因素则是中国在观念上的改变。十年前,不能生育的人会选择服用中药或收养孩子。乔杰谈道:“如今他们知道辅助生殖技术可以帮助他们。”

此外,这些拥有PGD资质的研究中心也在技术的首发过程中展开竞速。在2015年,中信湘雅宣布诞生了中国首个“无癌婴儿”。这个男孩的父母在第一次怀孕时接受了遗传检测,发现存在视网膜母细胞瘤基因突变,因此选择终止妊娠。在第二次尝试中,这对夫妇采用PGD来确保胚胎不存在引起视网膜母细胞瘤的基因突变。一些其他研究团队还帮助这对夫妇排查了其他疾病,包括短肋-多指综合征、骨质疏松症、亨廷顿舞蹈病、多囊肾病和耳聋等。乔杰还与哈佛大学生物化学家谢晓亮合作,引进了一种技术,能够对单个细胞进行染色体分析和下一代遗传分析。虽然我国在开始阶段比较缓慢,但是如今在PGD的使用方面已经远超西方国家。

乔杰团队去年进行了约100次致病基因胚胎筛查,并在另外670个病例中进行了异常染色体计数筛查,例如与唐氏综合症相关的染色体变异。相比之下,2014年整个英国完成了578例类似的检查,我国这类检测的数量正在快速增长。在中信湘雅医院,植入前遗传学诊断数量在过去两年内的增长量为277%,已从2014年的876例增长到2016年的2429例,其中700例都是针对单基因遗传病。

此外,我国很多生殖医学中心都有能力进行高质量研究。乔杰对技术的安全性非常感兴趣,而且正在研究提取细胞进行PGD是否会对胚胎造成微小损伤。她正在汇编来自全国所有IVF机构的数据,进行一项为期十年的研究。

图:世界首例经MALBAC基因组扩增高通量测序进行单基因遗传病筛查的试管婴儿在北京大学第三医院诞生,从左至右:谢晓亮、乔杰、闫丽盈、汤富酬

乔杰还与谢晓亮及上海亿康基因CEO陆思嘉开发了一种技术,通过从培养胚胎细胞的培养基中取样游离DNA,在不移除细胞的情况下进行所有必要的测序工作。这种技术优化可以使PGD更为安全且便捷。

佛罗里达国际大学医学遗传学家及前任植入前遗传诊断国际学会主席Joe Leigh Simpson对中国生殖医学中心的质量和规模印象深刻。他曾表示:“中国拥有巨大的人口基数,他们非常出色,并在两三年内迅速崛起。”

目前,我国研究人员还在继续寻找更多致病基因突变,进而扩大PGD的适用范围。目前最集中的研究由上海交通大学遗传学家贺林院士牵头,并制定了一个雄伟的目标:确定所有致病基因的全部突变,并汇总到一个数据库中。他表示:“我们正在逐步进行,直到我们得到完整的数据集。”这其中包括目前已知的约6000种遗传病。当疾病和基因的关联得到验证,临床上便可以将这些基因添加到PGD筛查列表中。

贺林表示,第一个目标就是耳聋。北京中国人民解放军总医院听力损失专家、项目负责人王秋菊表示,她计划从全国150家医院收集20万份样本来鉴定耳聋相关基因突变。

这一过程需要巨大的样本量支持,因为听力损失与大量的基因有着千丝万缕的联系,而且每个基因都存在几十个甚至几百个突变。王秋菊谈道:“当我们拥有大数据库时,我们就可以更加清晰地了解每个基因的功能,这样就更容易进行PGD。”

图:PGD所带来的伦理问题仍然十分突出

文化冲突

和国内的想法不同,以上这些努力,尤其是在听力损失方面的研究,对于西方国家可能有些令人震惊和无法理解,因为西方国家很多人并不认为这是个需要避免的问题。在美国,一些失聪夫妇还利用PGD选择先天性耳聋的孩子,进而保护“聋人文化”。王秋菊表示,这类情绪对中国的很多患者而言是没有意义的,因为在国内无法获得任何外界支持,“如果他们有一个耳聋的孩子,他们会认为需要生一个正常孩子来帮助照顾那个耳聋的孩子。”

中国人似乎更希望去养育一个最为健康的孩子,而不是保护一个胚胎。近年来,唐氏综合征和其他染色体异常产前诊断的数量快速增长,国人对于使用基因技术确保健康新生儿的渴望便可见一斑。自从华大基因2013年推出出一项唐氏综合征检测后,华大基因已经售出了200多万套检测产品,其中一半的销售量来自去年。

虽然这类检测在英国和美国非常常见,但是很多西方人并不会因为唐氏综合征而终止妊娠。

俄克拉荷马大学健康科学中心遗传咨询师Jiani Chen表示,中国的情况并非如此,“在中国,如果你想放弃一个唐氏综合征婴儿,没有人会责备你。”自从她从台湾移民到美国俄克拉荷马州,Chen表示,现在遇到这样的情况,她也不确定该给出怎样的建议。

在西方国家,PGD仍然引发了人们对建立“精英基因阶层”的担忧,反对者也尖锐地指出PGD正在让人类堕入“人种改良学”的深渊,这个词似乎与德国纳粹思想和种族清洗的联系更为密切。在我国,PGD则没有这类负担,我们更多地给“优生”这个词赋予了积极的含义。优生更多地是关于生育更为健康的孩子,怀孕期间禁止吸烟也是属于优生的一部分。

但这并不是说我国政府没有担忧过这一技术潜在的滥用性。中国政府和很多西方国家政府一样担忧PGD会被用于体征选择,例如身高或智力。获得PGD资质的机构,仅被允许利用PGD避免严重疾病或者辅助不孕症治疗,不允许使用PGD进行性别选择。亿康基因的陆思嘉博士表示,有些家庭要求清除导致很多亚洲人无法代谢酒精的基因突变,因为这一突变似乎会影响中国酒桌上的社交能力。陆思嘉还谈道:“他们希望自己的儿子将来能喝酒。然而我们不能这么做。”上海交通大学的贺林院士正在培养了一批遗传咨询师。目前,我国这一领域还是一片空白,几乎还没有相关的专业人才。

英国人类生育与胚胎学管理局也加强了对PGD的监管力度,将这一技术限在400种情况下使用。但是在美国,医院具有相当大的自由权利。例如在性别选择方面,美国生殖学会认为这是具有争议的,但是伦理委员会却让其每个医院来自主决定。

对很多生殖医学专家而言,中国PGD产业最为引人注目的是增长速度和组织能力。中国PGD的数量已经超过了美国,而且预计年增长率为60%~70%,在未来的几年内,PGD的人均水平也将赶超美国。

考虑到PGD的经济论证,这对国家来说的确是件好事。例如,一项研究比较了用于避免囊性纤维化疾病的PGD平均费用(57500美元)和平均每个患者一生中由此产生的医疗费(230万美元)。研究人员计算出,平均寿命为37岁的同年出生的所有囊性纤维化患者,通过PGD在医疗方面节省开支净额共计333亿美元。这仅仅只是利用PGD能够避免的数百种疾病中的一种。

但是PGD在西方国家的销售量却并不高。原因包括天主教会反对对胚胎进行操控,包括移除细胞进行检测以及破坏胚胎。华盛顿遗传联盟的首席战略官Natasha Bonhomme 表示:“总有人会认为科学家在扮演上帝,这是一个永恒的话题。”

此外,关于PGD还有一些社会和经济方面的问题,一些患病儿童的父母认为,某些疾病患病人数的减少会使得政府削减对相关研究和治疗的资助。另一些反对PGD的人也表示,PGD会间接使得通过正常方式生育孩子不再受到鼓励。

这些争论也使医生和科学家们心存疑虑且更为谨慎,Simpson谈道:“科学界并不想在公众舆论面前表现得太超前。”尽管他认为从证据来看,应该更多地实行PGD,但他仍表示,“每次生殖生物学领域的进步,都会面临相同的问题:这些技术会不引发滥用?但事实上这从未发生过。”

Bonhomme介绍道,这样的现状导致美国到现在还没有真正提出过与PGD相关的倡议。遗传检测公司Reproductive Genetic Innovations总监Svetlana Rechitsky表示,如果没有政府的支持,PGD的费用仍然非常昂贵,而保险覆盖的范围也少得可怜。她在书桌旁拿出了保险公司的回复信件,大多数保险公司拒绝提供PGD保险服务,“情况变得越来越糟糕。”

如今PGD在我国的价格在已经越来越便宜,约为美国的三分之一。更低的检测费也将促PGD能够被我国的保险政策所覆盖,乔杰也在努力推动这一事业。她说道:“我希望在退休之前,能够让政府参与其中,现在我还有12年时间。”

参考资料:

China’s embrace of embryo selection raises thorny questions

本文由 测序中国(公众号) 授权转载