1993年10月,我出生了。自懂事起,我就有皮肤病,身上一块块的红斑,不停的瘙痒、掉皮。我每天抓挠,却又不敢让别人看见。至于怎么会有这一身“牛皮”,由于那时我太小,并没有任何记忆,但大人告诉我是不到一岁高烧后出现的。那么小的我就发病了,我的父母该多么的心疼!

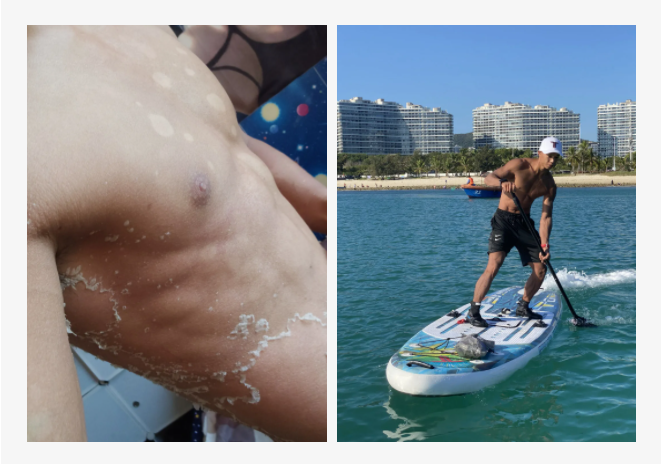

八岁那年,我正读小学二年级,身上一块块的红斑终于“一家亲”了,长成了一块又大又厚的“世界地图”。在乡里的医院,我轮番的吃药、打针也阻止不了它成为了一整块红皮的“世界地图”。最后,医院没辙了,大人也妥协了,我只能在家里床上躺着。我已经记不起那段躺在床上的日子是怎么熬过来的,只隐约记得自己天天哭,身上的皮天天掉,大人天天给我涂抹各种各样的药。就这样,我在家里的那张老木床上躺了半年。等我能爬起来时,那学期都结束了,我只能留级。从那以后,村里的小孩都叫我“皮娃儿”,大人则都喊我“趴娃儿”,我很沮丧,怕是这辈子完了。

一年多之后,我又长出一块块红斑。大人买来各种各样的药,找来各式各样的偏方,求来各路神仙的神水、符水,我都毫不犹豫的接受。一大把一大把的吃药,一大瓶一大瓶的涂水。今天这个药不管用,明天就换另一种,农村的偏方也多,多得不重样,甚至比医院药库还“齐全”。神水、符水也没少喝,反正是跟菩萨求来的,不要钱,心也诚。

小学五年级时,随着病情的发展,我身上的红斑成一张“人体世界地图”了。那时候,父亲在外面做苦活,母亲在家给人补鞋,我长年累月的用药拖累家里的生活过得一直不如别人。家里没钱,我只能在乡里的医院治疗。我用了各种药,结果不止成红皮的“世界地图”,还带上了癞蛤蟆一样的脓疱,全身没一块好皮肤。别说小孩子,连大人都不敢直视我。他们害怕我,仿佛我就是一个怪物会把他们一口吃掉了一样。只有爸爸妈妈没有那种眼神,天天给我涂抹药。他们看着我天天疼得哭,声音颤抖的告诉我:“别哭,以后会好的。”可是,疼痛让我无法忍受,无法停止哭泣,有时候他们也被我带着一起哭。最后,医院没有办法了,大人只好把我带回家。我天天掉皮,每天早上父母给我清理床上的皮,我看着床上一层一层的皮,身上还吊着未全脱落的一半皮,感觉自己像个长了长毛的猴子一样。在床上躺了四个月后,我身上的红斑块、脓疱没了,终于又爬起来了,又是一个学期没上学,又被留级了。

半年之后,我身上又长出红斑块,又是每天的吃这样那样的药,涂抹这种这种的水,勉强维持到了初中,但更棘手的情况出现了。有一次我吃打蛔虫的药后,身上便开始起丘疹,皮肤发红、发烫,没几天红过的皮肤就脱一层下来,难受至极。从此之后,我发现很多普通的小病或者药物都可以诱发我的“牛皮“发作。可是,人哪有不生病的,偶尔的感冒、拉肚子再普通不过了。但对于我而言,吃药治那些小病担心“牛皮“发作;拖着不治也担心“牛皮“发作。这真是狭路相逢,前是狼后是虎,每天都在担惊受怕中度日。不仅如此,小时候我就不被允许吃发物,经过父母的摸索总结,我每天就只能和猪肉、白菜、米饭打交道。

在时常的“蛇脱皮”和红斑块“地图”中,我上了高中,也第一次知道银屑病就是牛皮癣。以前,一直以为自己患银屑病,并非牛皮癣。因为牛皮癣哪有像我这样的“红皮娃”、“癞蛤蟆”,“蛇脱皮”。我得知自己患的是牛皮癣后,高兴极了,因为电线杆上小广告、路边摊神医说过牛皮癣能治,甚至电视上的医院称专治牛皮癣,我信以为真。

可是,高一那年,我又变身“红皮娃”,红斑块又变“世界地图”。我在家里躺了一个月没好起来,反而越来越严重,最终父母决定带我去四川的大医院。医生一看,便责怪我们怎么这么严重了才来医院。经过住院打针、吃药、冷扫、熏蒸、外敷等各种治疗,我的皮肤很快好了。但是出院不久,红斑块就又复然了,我的身体也垮了,时不时的就会感冒、拉肚子、荨麻疹等。每个月基本都得生病一回,掉一层皮。

其实,还没去医院前,我已经想过自杀了结自己的痛苦、解脱父母。甚至有天晚上,我硬撑着从床上爬起来,拿着水果刀,走到浴室,把水都放好了,但最后没勇气。因为我担心死在家里,家人受不了。我想着以后死在外面,不让家里人知道。于是,我又躺回了床上。从四川的医院出院后,随着“蛇脱皮”的频率增加,我每天都在幻想着自己该怎么死。

就这样,我撑到了高考。高考前两天,我的压力太大以致皮肤又起丘疹、发烧、发烫。忍着浑身疼痛,我走进考场。但我越写,心越慌、体温越高。我已经起丘疹两天了,再加上全身本来就连成一块块的红色“世界地图“,我预感又要面临一次牛皮癣大爆发。考试还在继续,当我写到作文时,手指头已经肿起来了,我不想考下去了。我想我这样一身“牛皮”的人就算考上大学有什么用?能进入大学校门吗?能好好把大学读完吗?读完大学能找到好工作吗?那高考对于我而言,好像没那么重要。随之,我心情从慌乱里找到一份平静。毫不在意的考完剩下的科目后,我立马就直奔宿舍收拾行李,没和同宿舍的同学打声招呼,也没和女友道别就离开了。

回家的路上,我从车窗看着窗外的风景,想的却是怎么面对以后的人生。高考肯定是“黄”了,以后和女友可能也不会见面了,虽然她才答应当我女友还没两个月,但我知道她不会喜欢这样的我,她还没有真正了解牛皮癣的可怕,我也不配和她在一起。她应该有一个美好未来,而我的未来一片漆黑,并且会是永远的黑暗与孤独,终生与恐惧为伴。

到家了,我见到父亲却一句话都没说,冷冷的背着书包走上二楼。走进我的小房间,眼泪再也忍不住,夺眶而出了,我一个人在被窝里躲着哭了好久。第二天,父亲看我还是没下楼,便走进我的房间安慰我没考好就复读一年。我把外衣艰难的脱掉,露出身上一块一块的“牛皮“,还有由于炎症起得像癞蛤蟆的脓疱,对父亲说:“我不想读书了,也不想读什么大学,我这样子读什么都没用的!”说完这些话,我仿佛看见了父亲眼睛里的光慢慢熄灭了。他们一直希望我能考上大学,找个好工作。而我一直希望父母不再无时无刻的照顾我,不再为我四处奔波,不再把一年到头挣得钱都用来给我买药。我拖累了他们,我不想一辈子都这样,但我一辈子好像都只能这样了。我经常想起母亲抱怨父亲:“你看别人家过的是什么日子,我跟着你过的是什么日子!”母亲满眼的委屈和难过,父亲却什么话都不敢说。我知道他们真的太累了,是我让他们这么累的,都是我的错。如果没有我的存在,我们家就能像母亲说的那样——和别人家一样过得好。

在家待了几天,我身上的脓疱褪下去了,全身脱了层皮,特别是手掌和脚掌几乎一整块皮一起脱下来的,自己看着都瘆人。身上的红斑块也全连在一起,皮肤像干壳饼一样,一用力就一层一层的掉下来,裂开一条一条的口子,疼得让我常常想晕过去。久不见好,父亲又带我去四川的那个医院。可是,我们还没进医院大门,就被两个“老乡”拦住了,忽悠到了一个“军区”医院,看了治牛皮癣很“拿手”的医生,开了五六千元的所谓 “藏药”。回到家,我天天吃那些所谓 “藏药”,不仅不管用,还出现了过敏。我不敢再吃,可即便停了药也一直不见好。后来,我心想把过敏的药全吃了,再爆发一次脓疱型也许会全好了。于是,我偷偷把那整盒药一次性全吃光,虽然如愿爆发了,但结果更严重。我每天只能躺在床上,一动全身的口子就疼得像刀割一样。而最痛苦的是蹲厕所,膝盖上直接裂开一整条深深的口子,可以看见里面的肉芽,还不断溢血。每一次蹲厕所都是一次酷刑。

后来,父亲联系了在昆明工作的姐姐,让姐姐打听昆明的医院,送我去昆明治疗。由于父亲患有风湿出行不便,并且得照顾失明的奶奶,实在没办法陪着我去昆明。那时候的我除了去过四川治病从没走出过家乡小县城,更没去过大城市,所以父亲很担心。他把我送上车后,千叮咛万嘱咐客运司机一定要把我平安送到。而我坐在去昆明的车上,心里却一直祈求着出一场车祸,自己死了算了;幻想着车在半路停了,司机把我扔下车;我跑下车,跑到一个没人的地方,谁也找不到我,从此自生自灭。可是,车没停,也没出车祸,司机一路把我送到昆明见到了姐姐。

姐姐帮我办理了住院手续,我便开始了住院输液、打针、吃药、药浴,光辐。没几天,我的皮肤就好转了,没再大把大把的掉皮,裂开的口子也开始愈合了。但因为和医生的意见不合以及医保规定,我出院了。没几天,牛皮癣又复发了,吃的药、涂抹的药也都不管用了。我郁闷了很久,无奈拖着虚弱的身体进行锻炼,仔细看药物说明书,研读关于牛皮癣的书。我慢慢的学习了一些治疗和调理的知识。除了涂抹两种必要的药物,我用大塑料缸子泡澡。过了两星期,皮肤便好起来了。两个月后,皮肤基本好了。

那时,高考已经过去四个多月了,我因为没考好,分数只够上大专的,自己彻底没读书的念头。虽然不甘心、不舍得,但就算这次牛皮癣没爆发,我也不可能考上好大学,也不可能和女友在一起。从高考后牛皮癣爆发到去四川和昆明治疗的这几个月,我悲观到了极致。女友给我打电话,我每次都很冷漠的祝她幸福。她没挽留,没不舍,好像更没有难过,也是淡淡的对我一句“祝你幸福”便再也没联系过我。从昆明回来的那天,我特意跑到读书的县城,告诉她我在网吧上网,心想着她会找我,然后我要告诉她我究竟是什么样子,可是我没等到她。

之后听从父亲建议,我在家多养了几个月的身体。过完年,我跟随亲戚去了浙江温州打工,在那边给人家做手提袋、纺纱、名片盒等等,深深体会到了社会的现实。我的“牛皮”又开始复发了,照着老办法,可这次没有效果。我回忆起自己高一时的誓言:和亲人断掉联系,让他们遗忘我的存在,找一个没人知道的地方挖一个坑埋了自己或找一条河沉入河底。带着这样的想法,我离开了和我一起打工的亲戚,去了很远的工厂上班。之后,看着自己越来越多的牛皮癣,试着找公益组织寻求治疗上的帮助却无果,感觉最后一根稻草也断了,情绪再次跌到了谷底。恰好那几天,我受了凉又感冒了,身上又开始起丘疹、发红、发烧。我慌乱又畏惧,想着会不会又像高考那回一样再经历一遭脓疱。一瞬间,所有的绝望,自卑,懦弱,迷茫,孤独让我崩溃。

晚上,我一个人偷偷从厂里跑出去,走到城边的火车道上,躺在火车道上,看着繁星点点的星空,回想自己的人生。我的生命似乎都用在生病,病重,复发,好转,病重…的往复中了。父母辛勤的照顾我,我却读书失败,恋爱失败,赚钱也失败。我的人生,一无是处,好像连难过的资格都没有。一直在火车道上等,等到夜晚吹起了冷风;等到月亮远远的挂上夜空;等到城市越来越安静。可是,通往另一个世界的火车始终没有来把我“接走“,我迷茫的坐在火车道上,不知何去何从。直到身体冷得起了一身鸡皮疙瘩,我站起来,拿着手机打开手电筒,我顺着火车道一边走一边和保险业务员聊天,我告诉他我有自杀倾向,想买份他推荐的保险,希望家里人可以得到一份保障。他告诉我买不了,就算买了两年之内自杀也没有理赔。其实,我在厂里上班的时候就咨询过保险的购买和理赔,但由于投保的价格太高了,我买不起就没有实现。我设想过投保后,自己走到马路中间,钻到车轱辘下面。可那样不仅自己痛苦了还害了别人,于是也想想罢了。

深夜里,只有这个保险业务员还能和我聊天,父母以及分手的女友应该都睡了,我也不想打扰他们。我一边走一边和保险业务员闲聊,直到我们争论起来,他把我拉入黑名单,可火车始终没有来。回头看看走过的路,好远好远。漆黑的夜里,已经看不到刚开始的地方了。吹着冷冷的夜风,我又慢慢转身走了回去,心里期待着来一辆火车。同时也害怕火车真的来了,自己有没有勇气躺在火车道上。我不确定自己会不会逃避,会不会懦弱,会不会怕死躲开。我慢慢走到刚开始的地方,又坐了下来,想了很久很久,始终没有等到火车,我擦了擦眼泪。回工厂路上,我买了份蛋炒饭。在宿舍里,看着手里的蛋炒饭,我心里默默的笑着对自己说,“这就是你要过的人生啊,这就是你的命啊。”我心里在笑,可脸上却泪水流成了两行。几天过后,脓疱没了,红皮也没了。从那次后,我看开了很多,再也没有像以往那样天天想着怎样死。既然死都没什么大不了的,那我活就活出个人样,活出自己想要的人生。

一个多月后,家里打来电话,奶奶病危了。平时,奶奶对我最亲,她会避开别的孙子偷偷给我好吃的,躲着我的父母悄悄递给我零用钱。我心急火燎的请了假,赶回了家,守着病床上已骨瘦如柴的奶奶,看着她一天比一天虚弱的呼吸,我心里不是滋味。在我的哭泣声里,奶奶离世了。我跟着大人,给奶奶筹办了葬礼,等忙完一切,我脱掉衣服看看自己一身的“牛皮“又严重了不少。

转眼间,2015年春节到了。过完年,我一身“牛皮“没办法外出打工,便筹划在家里开个小店。老家房子就挨着乡里中学,学生挺多的,适合开个小店。于是,我忙碌起装修,找货源,做货柜......终于,在学生开学前,小店开门营业了。小店生意不好不坏,但赚点生活费、零花钱还是可以的。可是,小店刚开了两个月,学校就翻新重盖,把学生安排进了老师宿舍上课,也把学校正大门封了,让学生从学校另一个校门进出,小店便黄了。我一身牛皮也开始发动攻势,准备把我”打倒“。

人到绝处是重生,当红斑块又一次一块块的长在了一起,我毫无办法的时候,我进入了病友圈,仿佛一下子走进了心灵的家园。我看见了一个又一个的牛皮癣病友讲述自己的故事、分享治疗经验。每个人都有痛彻心扉的故事,都有苦不堪言的过往,他们努力战胜病魔,走出阴霾,改变命运,活出自我。我告诉自己要像他们一样,活出自己精彩的人生。他们一个又一个战胜了这个号称不死癌症的牛皮癣,追求理想,认真生活,我被深深的感染了。当看到有的病友因病以致工作、生活、事业跌到谷底,又看着他拼命锻炼、努力治疗,自己走出疾病,追求自己想要的生活,我坚信我也可以。我树立信心,调整心态,还给自己买了跑步机和自行车开始锻炼身体。虽然在之后的日子里,我“牛皮”也时常复发,但总体有了好转。

在自己实在坚持不下去的时候,我总会去病友圈看看那些还在努力的病友,鞭策自己要像他们一样加油。慢慢的,我认识了许许多多的病友。他们很坚强,虽然他们不是伟人,名人,但他们有一颗美丽的心,相互鼓励,彼此温暖,默默给予,用自己实际行动和亲身经历感化每一刻孤独的心,挣脱心理阴影,走出自卑与迷茫。

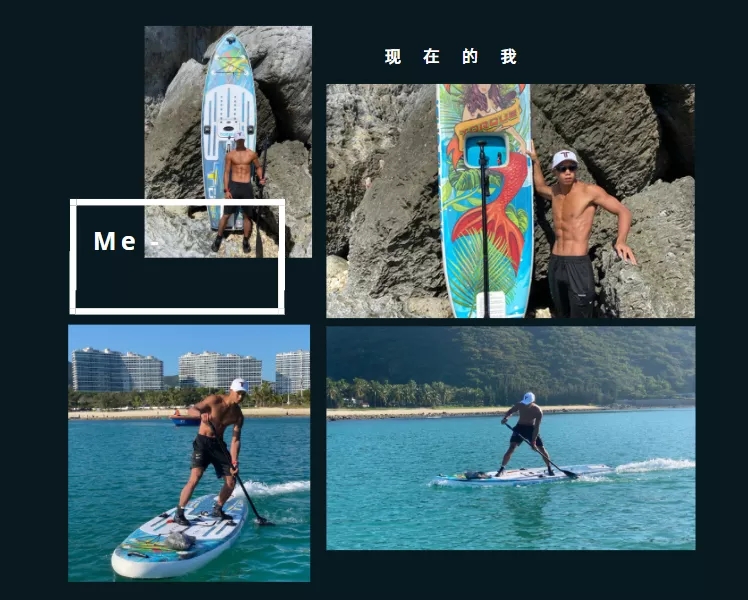

现在的我↑